元宵节,又称上元节、元夕,是中国传统节日之一,时间为每年农历正月十五。《说文解字》记载:“元,为始;宵,为夜。”这是新年第一个月圆之夜,所以名为“元宵节”《东京梦华录注》中说:“陈元靓岁时广记十。引吕原明岁时杂记曰。道家以正月十五日为上元。”因此元宵节还是一个道教的节日,上元节,古装电视剧里的上元灯会一般都是爱情发生的地方。

最耳熟能详的应该就是辛弃疾所作的《青玉案·元夕》了吧,稼轩居士上马能打仗,下马能写词,“众里寻他千百度。蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处”是千百年来脍炙人口的佳句。

观复猫谢鸳鸯

欧阳修在《生查子元夕》中说道:“去年元宵夜,花市灯如昼。月上柳梢头,人约黄昏后。今年元宵夜,月与灯依旧。不见去年人,泪湿春衫袖。”这是失恋专场。

观复猫花肥肥

宋苏轼《蝶恋花·密州上元》中又道:“灯火钱塘三五夜。明月如霜,照见人如画。”而明代的李梦阳在《汴京元夕》中说:“中山孺子倚新妆,郑女燕姬独擅场。齐唱宪王春乐府,金梁桥外月入箱。”看到这些佳句名篇,今年的朋友圈文案不是就来了嘛!

元宵节赏灯起源于民间祈福,东汉时期元宵节赏灯习俗开始出现,汉明帝笃信佛教,佛教正月十五点灯祈福可以扫除一年的烦恼,于是提倡百姓在正月十五点灯祈福,往后逐渐形成民间盛大节日。

及至唐代,元宵节正式得名,时间是“上元前后各一日”,到了宋代,又在正月十六之后延长了两日,开始有了放灯三日的制度。元宵节成为民间一种欢庆佳节的节日,元宵节的上元灯会成为节日里一项重要的活动。

明代元宵灯会是时间最长规模最大的,人们从正月初八开始一直到正月十七才会落灯。不知道假期是不是也是同时进行,要是这样的话,小编可是要羡慕惨了。届时宫中要举行大型的元宵庆典,在乡村当中,元宵节也会举行灯会和庙会等仪式活动,由各种各样的花灯组成的活动来进行展示。

到了清代,满族入主中原,宫廷不再办灯会,但民间的灯会规模却仍然壮观。这一时期,灯会时间缩短为五天。

我国灯的起源很早,灯具更是多种多样,有铜灯、铁灯、瓷灯、玉石灯、宫灯以及各种装饰性灯具和灯彩。其中,灯彩不仅具有一般灯具的照明功能,更侧重于观赏性、娱乐性,是中国传统文化中的节令风物,因此也被称作“花灯”,我们元宵节灯会就是这种灯,各式各样美轮美奂。每当这个时候除了文人骚客会写下各种佳句名篇来记载元宵节热闹场景之外,画家们也会产出很多优秀的艺术作品,比如下面这几幅。

宋代 李嵩《观灯图轴》

台北故宫博物院藏

《明宪宗元宵行乐图》局部

故宫博物院藏

《东京梦华录注》中说:“道家以正月十五日为上元。”“元宵节”又称为“上元节”,上元节与道教崇奉的神灵有关。道教是崇拜多神的宗教,道教崇奉的神灵种类繁多,三清四御,不一而足,其中三官大帝就是早于三清且神阶很高、影响很大的神。三官大帝的信仰源于中国古代先民对天、地、水的自然崇拜。三官大帝即天、地、水“三官”,有关其来历说法颇多,或说起源于中国古代宗教对自然的崇拜,或说起源于五行中金(主生)、土(主成)、水(主化)三气,或认为是尧、舜、禹,等等。

《乾隆帝元宵行乐图轴》

故宫博物院藏

南北朝时期,北魏寇谦改革天师道,将“三官”与“三元”相配而成为“上元天官紫微大帝”“中元地官清虚大帝”“下元水官洞阴大帝”。天官紫微大帝赐福,诞于正月十五,称上元节,也就是“元宵节”。地官清虚大帝赦罪,诞于七月十五,称中元节,又称“鬼节”或“盂兰盆会”。水官洞阴大帝解厄,诞于十月十五,称下元节。唐代三元节由皇帝下令全国禁屠,百姓于这三日“停宰杀渔猎”。明代以来,各地都建有三官殿、三官堂、三官庙。各地的人们为了祈福、祈罪和禳灾,分别在这三个日子举办上元会、中元会和下元会。

这就是道教的上元节、中元节、下元节。道教文化与民俗文化相互融合,交汇出独有的“十五”文化。

说完这些我们照例就要来到美食环节了,元宵节吃什么?

元宵节必须吃元宵啊!

元宵,又名汤团、汤圆。吃元宵的风俗始于何时,有说始于春秋晚期楚昭王时,有说始于汉武帝时一宫女名曰“元宵”,做得一手好汤圆,也有说始于清乾隆帝时,但学界多数人都认为吃元宵的风俗始于宋代。当时的汤圆称浮圆子,亦称汤圆子、乳糖圆子、汤丸、汤团等,生意人则美其名曰“元宝”。当汤圆成为元宵节的应节食品后,人们称其“元宵”。

如今,北方多叫元宵,南方多称汤圆。元宵依馅分,分有馅和无馅两种;按制作方法分,有手工搓制、元宵机制和竹匾水滚等多种形式,按粉制分,则有糯米面、高粱米面等制作而成。

吃好喝好之后,娱乐时间到了

猜灯谜

灯谜是元宵灯节派生出来的一种独特的民俗文化,属于智力游戏。将谜面贴在花灯上供人猜想,谜底多着眼于文字意义,并有谜格24种,常用的有卷帘、秋千、求风等格,猜中的往往还会有彩头奉上,既彰显智力也得到实惠,真真是项老少皆宜的优质活动呀。

踩高跷

踩高跷是民间盛行的一种群众性技艺表演。高跷本属我国古代百戏之一,早在春秋时已经出现。我国最早介绍高跷的是《列子·说符》篇:“宋有兰子者,以技干宋元。宋元召而使见其技。以双枝长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑,迭而跃之,五剑常在空中。元君大惊,立赐金帛。”从文中可知,早在公元前500多年,高跷就已流行。

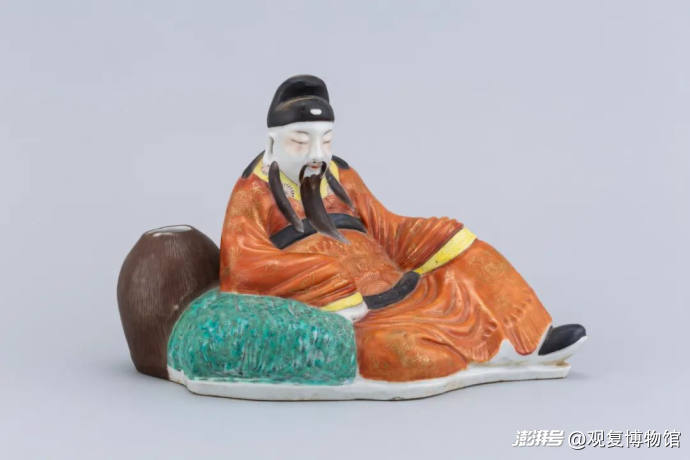

民国 珊瑚红粉彩太白醉酒像

观复博物馆藏

高跷分高跷、中跷和跑跷三种,最高者一丈多。表演者以长木缚于足,不但能行走,还能跳跃和舞剑。据古籍中记载,古代的高跷皆属木制,在刨好的木棒中部做一支撑点,以便放脚,然后再用绳索缚于腿部。据说踩高跷这种形式,原本是古代人为了采集树上的野果为食,而给自己的腿上绑两根长棍最终发展出来的一种跷技活动。表演者脚踩高跷,可以做舞剑、劈叉、跳凳、过桌子、扭秧歌等动作。北方的高跷表演中,扮演的人物有渔翁、媒婆、小二哥、道姑、和尚等。南方的高跷表演中,扮演的多是戏曲中的角色,如关公、张飞、吕洞宾、何仙姑、张生、红娘、济公、神仙、小丑等。他们边演边唱,生动活泼,逗笑取乐,如履平地。

说来你可能不信,小编也略懂高跷技艺。脱鞋即下楼的增高鞋就是本人的日常高跷。

舞狮子

舞狮子是我国优秀的民间艺术,每逢元宵佳节或集会庆典,民间都以狮舞来助兴。这一习俗起源于三国时期,南北朝时开始流行,唐代时狮舞已成为盛行于宫廷、军旅、民间的一项活动。诗人白居易《西凉伎》诗中对此有生动的描绘:“西凉伎,西凉伎,假面胡人假狮子。刻木为头丝作尾,金镀眼睛银帖齿。奋迅毛衣摆双耳,如从流沙来万里。”诗中描述的是当时舞狮的情景。

16-17世纪 铜鎏金黄财神

观复博物馆藏

在一千多年的发展过程中,狮舞形成了南北两种表演风格。北派狮舞以表演“武狮”为主,引狮人以古代武士形象装扮,手握旋转绣球,配以京锣、鼓钹,逗引瑞狮。狮子在“狮子郎”的引导下,表演腾翻、扑跌、跳跃、登高、朝拜等动作,并有走梅花桩、窜桌子、踩滚球等高难度动作。南派狮舞以表演“文狮”为主,表演时讲究表情,有搔痒、抖毛、舔毛等动作,惟妙惟肖,逗人喜爱,也有难度较大的吐球等动作。南狮以广东为中心,并风行于港澳地区及东南亚侨乡。

古人将狮当作勇敢和力量的象征,认为它能驱邪镇妖、保佑人畜平安,所以人们逐渐形成了在元宵节或其他重大活动里舞狮子的习俗,以祈望生活吉祥如意、事事平安。

2011年5月,藤县舞狮被列入第三批国家级非物质文化遗产名录,这项有着悠久历史的民问技艺不仅受到广大人民的喜爱,还得到了国家的重视、保护和传承。

清康熙 五彩演乐图棒槌瓶

观复博物馆藏

迎紫姑

紫姑也叫戚(七)姑,北方多称厕姑、坑三姑。古代民间习俗正月十五要迎厕神紫姑,初以占卜蚕桑事,后并占众事。传说紫姑本为一户人家的小妾,为大妇所妒,正月十五被害死厕间,后成为厕神,所以民间多以女子做成紫姑之形,夜间在厕所或猪栏的旁边迎紫姑而祀之。迎紫姑活动真实地反映了劳苦民众善良、忠厚、同情弱者的思想感情。